요약

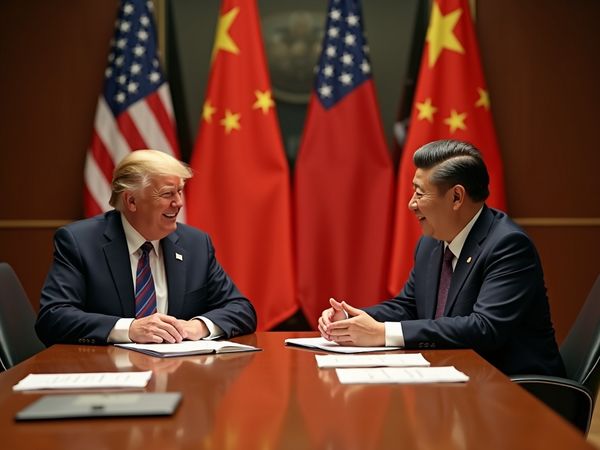

2025년 10월 30일 서울 미·중 정상회담 직전 미국이 예고한 대중(對中) 100% 관세와 중국의 희토류·자석 수출 규제가 중장기적으로 글로벌 공급망을 어떻게 재편할지 심층 분석한다. 사료용 대두부터 전기차 모터, 인공지능(AI) 데이터센터에 이르기까지 파급 범위는 상상을 초월한다.

1. 현황—‘휴전의 끝, 새로운 게임의 시작’

· 2023~2024년 3차 휴전으로 평균 관세율은 美 55%, 中 30% 수준에 머물렀다.

· 2025년 8월 트럼프 대통령은 “1주일 내 합의 없으면 100% 관세” 경고, 10월 중국은 희토류 및 합금 자석 30% 수출세 부과.

· 10월 말 말레이시아 실무협상에서 ‘예비합의’가 도출됐으나, 휴전 만료(11월 10일) 연장 여부는 불투명.

관련 지표

| 항목 | 2018 | 2021 | 2025e |

|---|---|---|---|

| 美→中 평균 관세율 | 3.1% | 55.2% | 100%* |

| 중국 희토류 수출량(톤) | 43,460 | 36,467 | <25,000* |

| 글로벌 EV 생산(백만대) | 3.2 | 10.3 | 22.7 |

*예고치·잠정치

2. 희토류 공급망의 구조적 병목

희토류(Rare Earth Elements) 17종 가운데 네오디뮴(Nd)·프라세오디뮴(Pr)·디스프로슘(Dy)·테르븀(Tb)이 영구자석 핵심 원료다. EV·풍력터빈·스마트폰·레이더에 필수이며, 중국 정제·가공 점유율은 70%를 넘는다. 미·EU·일본이 공급 다변화를 선언했지만, 실질적인 대체 생산 설비 완공까진 최소 5년 이상 소요된다.

· 미국 MP Materials는 2026년 텍사스에 합금·자석 공장 완공 예정(연 3,000톤).

· 호주 Lynas는 2027년 美FDA 승인 절차 완료 후 캔자스 정제 플랜트 가동 목표.

· EU는 2030년 ‘자급률 40%’를 선언했으나, 환경 인허가 장벽 탓에 착공률 20% 미만.

3. 관세 100%가 불러올 가격 충격

3.1 시나리오별 예상

- 베이스(휴전 연장): 美 추가 관세 0~10% 유지, 희토류 수출쿼터 현행(27,000톤)→EV 배터리팩 원가 +3%p, 소비자 가격 +1.2%

- 부분 타결: 50% 관세·희토류 15% 수출세→EV 원가 +6%p, 스마트폰 +4%, 풍력 LCOE +5%

- 강대강(관세 100%·수출 제한 40%): EV 원가 +15%p, 태양광 인버터 +12%, AI GPU 가격 +18% 상승, 미국 CPI 0.6%p 상방 압력

모건스탠리 모델에 따르면 100% 관세가 현실화될 경우 S&P500 기업 EPS는 2026년 기준 –6.3% 하향, 특히 반도체·자동차·산업재 섹터 이익 감소가 두드러진다.

4. ‘디커플링 2.0’—글로벌 기업 전략은?

4.1 생산기지 이동

· 애플: 인도·베트남 iPhone 비중 2024년 15%→2027년 35% 목표.

· 테슬라: 멕시코 기가팩토리 착공, “중국 LFP 배터리 의존도 2028년 40%로 하향”.

· GE Vernova: 인도 구자라트주에 Haliade-X 터빈용 자석 합작 공장 설립.

4.2 ‘프랜들리 쇼어링’ 투자 유치

미·EU·일본·호주 컨소시엄은 2030년까지 희토류 채굴·정제·재활용에 총 480억 달러를 배정. IRA 세액공제·EU CRMA(광물법) 보조금이 촉매다.

5. 금융시장 장기 영향

5.1 주식

- 미국: MP Materials, Nucor, Texas Instruments 같은 자급·내재화 수혜주 부각.

- 중국: 희토류 가격 급등으로 China Northern Rare Earth 영업이익률 +9%p 전망, 반면 수출 제한 장기화 시 지정학 리스크 할인.

- 한국·대만: 파운드리·2차전지 밸류체인 핵심 소재 조달 불확실성으로 밸류에이션 변동성↑

5.2 채권 & 환율

미 CPI 상방 압력→미 국채 10년물 추가 25~40bp 상승 여지, 달러지수(DXY) 반등. 신흥국 통화는 교역 둔화 우려로 약세.

5.3 원자재

네오디뮴 산화물 톤당 69,000달러(2025.1Q)→100% 관세 시 100,000달러 가능. 환율·수요 파괴로 파동적 변동성 전개.

6. 정책·기업 대응 로드맵 제언

- 국가 차원: ①세액공제 확대, ②환경 인허가 패스트트랙, ③희토류 재활용 의무비율 도입(2027년 20%)

- 기업 차원: ①Tier-2 소재 공급사 다중 계약, ②재고 회전일수 30→45일 확장, ③BLM·ECL 등 ESG 리스크 인프라기업과 JV 확대

- 투자자 차원: ①뉴 쇼어링 ETF·희토류 선물 ETN 편입, ②변동성 솔루션(콜스프레드)로 급등/급락 헤지, ③친환경·AI 성장주와 소재주 ‘바벨 전략’ 권장

7. 결론—‘희토류 데카폰(Decoupling + Rare Earth)’ 시대가 온다

단순 관세 인상만으로도 글로벌 교역 패턴은 18개월 내 ‘미중 G2→미·中·제3국 다극 체제’로 이동한다. 여기에 희토류라는 전략 원자재 리스크가 결합하면서 디커플링은 수면 아래까지 침투한다.

결국 1) 관세, 2) 전략 자원, 3) 기술 통제 삼각 축이 상호 증폭돼 ‘디커플링 2.0’이 현실화되는 시점은 2026~2028년이 될 가능성이 높다. 이 기간 글로벌 인플레이션은 평균 0.4~0.7%p 상방 압력을 받을 전망이며, 저탄소 전환과 AI 투자 붐은 소재·에너지 조달 전선을 더욱 팽팽히 만들 것이다.

미·중이 정치적으로 타협하더라도 리쇼어링·프렌드쇼어링 기조는 되돌리기 어렵다. 투자자는 “공급망 = 패권”이라는 새 지도를 마음속에 새겨야 한다. 희토류가 몰고 올 다음 빅사이클은 ‘하이테크’와 ‘자원 내셔널리즘’이 결합한 복합 변동성 국면이다. 승자는 리스크를 회피한 이가 아니라, 변화의 전초기지에 선제적 자본을 배치한 이가 될 것이다.