워싱턴발— 미국 증시 세 지수인 S&P 500, 다우존스 산업평균지수, 나스닥 종합지수를 둘러싼 가장 큰 위협 가운데 하나로 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승)이 거론되고 있다.

2025년 8월 9일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 연방준비제도(Fed) 제롬 파월 의장은 스태그플레이션을 “중앙은행이 가장 두려워하는 시나리오”로 규정했다. 이는 물가 상승률을 낮추면서 동시에 둔화된 경제‧고용을 살려낼 만한 즉각적 해법이 존재하지 않기 때문이다.

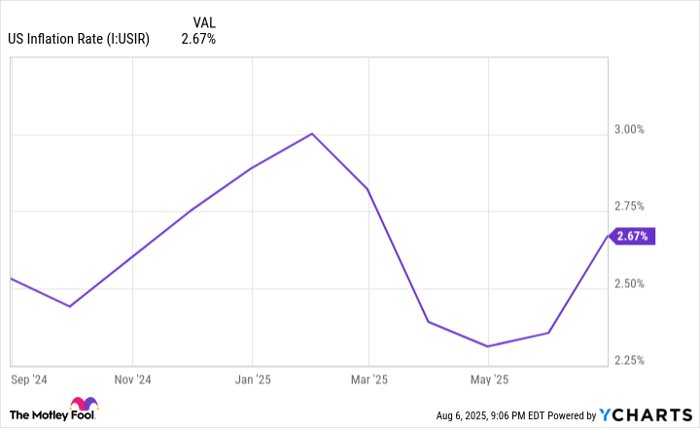

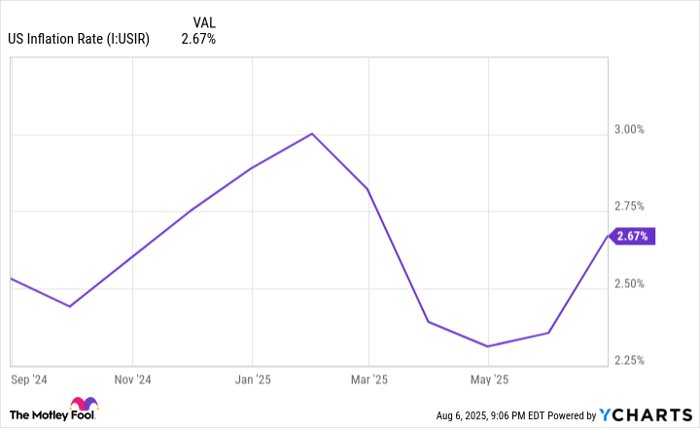

최근 미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 2.67%(6월, 12개월 누적 기준)를 기록해 5월의 2.35%보다 0.32%p 상승했다.  이는 도널드 트럼프 대통령이 4월 도입한 10% 글로벌 관세와 ‘상호주의 관세’의 직접적 영향이 반영된 첫 공식 통계로 평가된다.

이는 도널드 트럼프 대통령이 4월 도입한 10% 글로벌 관세와 ‘상호주의 관세’의 직접적 영향이 반영된 첫 공식 통계로 평가된다.

스태그플레이션이란 무엇인가?

스태그플레이션은 ‘Stagnation(경기 침체)’과 ‘Inflation(물가 상승)’의 합성어다. 물가는 오르는데 성장률과 고용은 동시에 위축되기 때문에 재정‧통화정책 모두 난관에 봉착한다. 금리를 낮춰도 물가가 더 오르고, 금리를 올리면 일자리가 악화될 수 있다는 정책 딜레마가 특징이다.

실러 주가수익비율(Shiller P/E)도 우려를 키우고 있다. 10년 평균 실질 이익을 바탕으로 한 이 지표는 최근 39배에 근접해 154년 역사상 세 번째로 높은 수준이다. 일반적으로 밸류에이션이 과도해지면 S&P 500 등 지수는 20% 이상 조정될 가능성이 높다.

“우리는 스태그플레이션을 경고해 왔지만, 현재 당장 직면하거나 직면할 것으로 보지는 않는다.” — 제롬 파월 연준 의장

그러나 노동시장 신호는 악화되고 있다. 노동통계국(BLS)은 7월 고용보고서에서 5‧6월 신규고용을 각각 12만5,000명·13만3,000명 하향 조정해 실제 증가는 1만9,000명·1만4,000명에 불과했다고 밝혔다. 실업률은 4.2%로 낮지만, 내부적으로는 고용 둔화가 진행 중이다.

뉴욕 연준 리버티스트리트 이코노믹스팀이 지난해 12월 발표한 보고서는 트럼프 1차 임기(2018~2019년) 중국 관세가 완제품(output)과 중간재(input)를 구분하지 않아 기업 원가와 소비자 가격을 동반 상승시켰다고 분석했다. 연구진은 관세 발표일에 주가가 급락한 기업일수록 이후 매출·이익·노동생산성·고용이 평균적으로 감소했다고 결론지었다.

관세가 물가를 자극하는 메커니즘

관세는 해외에서 들여오는 제품 가격에 직접적으로 ‘세금’을 부과해 수입 원가를 높인다. 완제품 관세는 소비자 가격을 즉각적으로 끌어올리고, 중간재 관세는 국내 제조원가를 자극해 최종 상품 가격을 천천히 밀어 올린다. 두 경우 모두 체감 물가가 오르지만, 기업 마진은 압박받고 고용 여력은 축소될 수 있다.

연방공개시장위원회(FOMC)가 6월 발표한 경제전망에 따르면 2025년 말 근원 PCE 인플레이션 전망치는 2.8%에서 3.1%로 상향됐다. 이는 연준 내부에서도 관세발(發) 물가 상승을 인정한 셈이다.

주식시장은 왜 버티는가?

역사적으로 경기 침체는 평균 10개월, 최장 18개월이었다. 반면 확장 국면은 평균 5년, 두 차례는 10년을 넘었다. 불황은 짧고 확장은 길다는 구조적 비대칭성 덕분에 장기 투자자는 결국 수익을 거둬왔다.

비스포크 인베스트먼트 그룹은 2023년 6월, 대공황 이후 모든 약세·강세장을 집계했다. 평균 약세장은 286일(약 9.4개월) 지속됐고, 강세장은 1,011일(약 2.8년)로 3.5배 더 길었다. 따라서 단기 변동성보다 장기 펀더멘털을 중시하는 전략이 유효하다는 결론이다.

“무엇이 월가를 덮치더라도 S&P 500, 다우, 나스닥은 장기적으로 신기록을 경신해 왔다. 관세발 스태그플레이션 우려도 예외가 되지 못할 것이다.” — 기사 중 언급

투자자 유의사항

모틀리풀 스톡어드바이저팀은 현시점 10대 유망주를 따로 제시하며 S&P 500 투자만으로는 잠재 수익을 놓칠 수 있다고 지적한다. 이는 특정 종목 추천이 아닌 다변화 전략의 중요성을 강조하는 사례로 풀이된다.

전문가 시각

관세 인상이 단기적으로 물가를 자극한다는 점은 통계로 확인됐다. 다만 달러 강세, 기술 혁신, 공급망 재편 등 물가를 누르는 요인도 병존한다. 현재 4.2% 실업률은 역사적 저점에 가깝지만, BLS의 후행적 하향 조정은 경계심을 높여야 한다. 파월 의장의 언급처럼 ‘스태그플레이션 가능성은 경미’하나, 예측 경로가 좁아졌다는 점에서 정책 대응 여력이 축소되고 있다는 사실이 중장기 리스크다.

투자자라면 (1) 금리 변동에 민감한 성장주 비중 조절, (2) 현금흐름이 견조한 배당주 편입, (3) 글로벌 분산을 통한 환율·정책 리스크 절감 전략을 검토할 필요가 있다.